| ★平成18年4月1日より「65歳までの高年齢者雇用確保措置」が義務化されました★ 改正高年齢者雇用安定法の概要 |

|

(1)高年齢者雇用確保措置 |

|

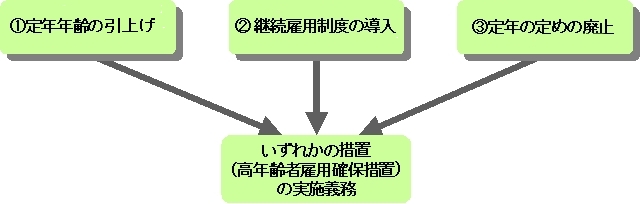

改正高年齢者等雇用安定法では、平成18年4月1日から、65歳未満を定年の定めとしている事業主は、 高年齢者の65歳(※1)までの安定した雇用を確保するため、次の①から③のいずれかの措置(高年齢者雇 用確保措置)を講じなければなりません。 |

|

|

|

なお②の継続雇用制度(※2)については、原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められますが 、各企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、事業主が、労使協定により、継続雇用 制度の対象となる高齢者の基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、②の措置を講じたもの とみなされます。 |

|

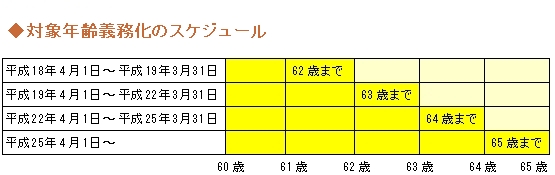

| ※1 | この制度は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ、男女同一に、平成 25年4月1日までに段階的に引き上げられます。 |

| ※2 | 継続雇用制度は、「現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者をその定年後も引き 続いて雇用する」制度をいい再雇用制度と勤務延長制度があります。 再雇用制度 =定年に達したことにより、いったん雇用契約を終了させた後、新たに雇用契約を締結するもの 勤務延長制度=定年に達した際、従前の雇用契約を終了させることなく雇用を継続するもの |

|

|

| (2)継続雇用制度の対象に係る基準の経過措置について | |

事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず協議が調わないときには、特例として一定期間に限り就 業規則等により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できる こととしています。 |

|

| (3)適切ではないと考えられる例 | |

労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に特定の対象者の継続雇用を排除しよ うとするなど、高年齢者雇用安定法の改正の趣旨や他の労働関連法規に反する又は公序良俗に反するものは認 められません。 〔適切ではないと考えられる例〕 ・「会社が必要と認めたものに限る」 (基準がないことと等しく、これのみでは改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反するおそれがあります。) ・「上司の推薦がある者に限る」. (基準がないことと等しく、これのみでは改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反するおそれがあります。) ・「男性に限る」「女性に限る」 (男女差別に該当するおそれがあります。) ・「年金(定額部分)の支給を受けていない者に限る」 (男女差別に該当するおそれがあります。年金の支給が女性の方が5年早くなっているので) ・「組合活動に従事していない者」 (不当労働行為に該当するおそれがあります。) |

|

| (4)望ましい基準 | |

継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準については、以下の2つの観点に留意して策定されたものが望 ましいと考えています。 1.意欲、能力等を具体的に測るものである事(具体性) 労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見する事が出来、到達していない労働者に対して能力開発 等を促すことができるような具体性を有するものであること。 2.必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること(客観 性) 企業や上司等の主観的選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無 について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。 ※基準については、各企業の実情に応じ、労使間で十分話し合い、最もふさわし基準を労使納得の上で策 定してください。 〔基準の具体的な例〕 ①「働く意思・意欲」に関する基準の例 ・引き続き勤務することを希望している者 ・定年退職後も会社で勤務に精勤する意欲がある者 ・本人が再雇用を希望する意思を有する者 ・再雇用を希望し、意欲のある者 ・勤務意欲に富み、引き続き勤務を希望する者 ・定年退職○年前の時点で、本人に再雇用の希望を確認し、気力について適当と認められる者 ②「勤務態度」に関する基準の例 ・過去○年間の出勤率が○%以上の者 ・懲戒処分該当者でないこと ・人事考課、昇給査定において、著しく評価が悪くないこと ・無断欠勤がないこと ③「健康」に関する基準の例 ・直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと ・直近○カ年の定期健康診断結果を産業医が判断し、就業上、支障がないこと ・60歳以降に従事する業務を遂行する上で支障がないと判断されること ・定年退職○年前の時点で、体力について適切と認められる者 ・体力的に勤務継続可能である者 ・勤務に支障がない健康状態にある者 ④「能力・経験」に関する基準の例 ・過去○年間の賞与考課が管理職○以上、一般職○以上であること ・人事考課の平均が○以上であること ・業績成績、業績考課が普通の水準以上であること ・工事・保守の遂行技術を保持していること ・職能資格が○級以上、職務レベル○以上 ・社内技能検定○級以上を取得していること ・建設業務に関する資格を保持していること ・技能系は○級、事務系は実務職○級相当の能力を有すること ・定年時管理職であった者、又は社内資格等級○以上の者 ・○級土木施工管理技士、○級工事施工管理技士、○級建築施工管理技士、○級造園施工管理技士、 ○級電気工事施工管理技士等の資格を有し、現場代理人業務経験者又は設計者である者 ・企業に設置義務のある資格又は営業人脈、製造技術、法知識等の専門知識を有していること ⑤「技能伝承等その他」に関する基準の例 ・指導教育の技能を有する者 ・定年退職後直ちに業務に従事できる者 ・自宅もしくは自己の用意する住居より通勤可能な者 ・勤続○年以上の者 |

|

| (5)留意するポイント | |

1.継続雇用の希望を聴く時期について何歳の時点で行うかは、各企業の事例では様々です。59歳時点で希 望を聴き判断するだけでなく、55歳で60歳以降の継続雇用について聴く企業もあれば、56歳、57 歳、58歳時点で聴く企業など様々です。 2.基準の該当有無の判断においてトラブルとならないように手続きの透明化が求められます。 具体例①基準に該当しないと予見できる労働者については、あらかじめ面接等によりその理由を本人に対 して十分説明し、納得を得る ②基準の該当の有無を判断する第三者委員会や労使委員会を設けるなど公正な手続きを用意する ③紛争にならないよう労使による苦情処理機関を設ける |

|

copyright(c)1999 京都府中小企業団体中央会 掲載記事の無断転用を禁じます。 本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。 すべての著作権は京都府中小企業団体中央会に帰属します。 internet explorer5.0以上で快適にご利用いただけます。 |

|